維希法國

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}

法兰西国 État Français | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1940年-1944年 | |||||||||

国旗  国徽 | |||||||||

格言:"Travail, Famille, Patrie" “劳动、家庭、祖国” | |||||||||

国歌:"La Marseillaise"(官方) 《马赛曲》 "Maréchal, nous voilà!" [1] 《元帅,我们来了!》 (非官方) | |||||||||

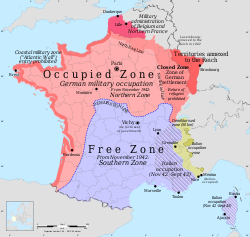

1942年的法兰西国

| |||||||||

维希领土逐渐为自由法国和轴心国国家所夺取 | |||||||||

| 地位 | 德国傀儡國(1940–42) | ||||||||

| 首都 | 巴黎(法理上) 维希1(实际上) | ||||||||

| 常用语言 | 法语 | ||||||||

| 政府 | 临时政府2(法理上) 法西斯/统合主义 一党制政权(实际上) | ||||||||

| 国家元首 | |||||||||

• 1940–1944 | 菲利普·贝当 | ||||||||

| 总理 | |||||||||

• 1940–1942 | 菲利普·贝当 | ||||||||

• 1942–1944 | 皮埃尔·赖伐尔 | ||||||||

| 立法机构 | 国民议会 | ||||||||

| 历史时期 | 第二次世界大战 | ||||||||

• 第二贡比涅 | 1940年6月22日 | ||||||||

• 贝当 获得全权 | 1940年7月10日 | ||||||||

• “火炬”行动 | 1942年11月8日 | ||||||||

• “安东”行动 | 1942年11月11日 | ||||||||

• 德军撤退 | 1944年夏 | ||||||||

• 终结 | 1944年 | ||||||||

• 西格马林根陷落 | 1945年4月22日 | ||||||||

| 货币 | 法国法郎 | ||||||||

| |||||||||

| 今属于 | |||||||||

1)巴黎名义上为法兰西国首都,但维希政府从未坐落于此。 2)共和国的国家机关官方上得到了保留,但维希政府的官方文件中从未提到“共和国”一词。 | |||||||||

维希法國(法语:Régime de Vichy),正式国名为法兰西国(法语:État français),是第二次世界大战期间納粹德國控制下的法国政府;它也被称为维希政权、维希政府,简称“维希”。1940年6月德国占领巴黎后,以贝当为首的法国政府向德国投降,1940年7月政府所在地迁至法国中部的维希,故名。维希政府在被德国国防军占领的法国北部领土(即占领区)还保有一些权力;但是它主要统治包括维希在内的非占领区,也就是自由区,约占法国本土领土面积的40%。维希政府于1944年6月盟军诺曼底登陆解放法国后覆灭。

佔領區與自由區(德軍自1942年11月起佔領整個法國)

历史

二战法国战役之后,法国即将战败时,总理保罗·雷诺辭職,一战英雄贝当繼任總理,向德国求和。1940年6月22日德法雙方簽訂停戰協定。1940年7月法国国会在维希举行富有争议性的投票,授予貝當一切立法、司法、行政及外交權力,选举他为元首。貝當政府改国号,实行法西斯独裁,国会僅成为咨询机构。當時除英國之外的國家都承認维希政府為代表法國的政府。

贝当与德国占领当局合作,以换取轴心国不瓜分法国的承诺。维希当局协助抓捕犹太人、吉普賽人和其它“不良分子”,有时,其军队也积极地与盟国对抗。最初尽管新政府(即维希政府)支持纳粹主义,但是其仍然赢得了很多法国民众的支持,因为他们把支持纳粹主义看作是保持法国独立和领土完整的必要手段。

维希法国的合法性与贝当的领导权一直受到流亡的戴高乐将军的挑战,他宣称自己是法国合法政府的代表。民意逐渐地转向反对维希政府和德国占领当局,抵抗运动也在蓬勃发展。在1944年6月盟军攻入法国之后,戴高乐宣布成立法兰西共和国临时政府。

在1944年諾曼第戰役后,维希政府遷往德國的西格馬林根,次年垮台。不少的維希政府官員在戰後都受到法國政府的通緝與囚禁,绝大多数维希政府的層峰人物被法国临时政府送上法庭,许多人因叛国罪、战争罪以及配合大屠杀而伏誅,更有数以千计為納粹服務者,被地方抵抗力量就地正法。

维希政府首腦之一的赖伐尔于1945年10月9日被巴黎高等法院以叛国罪判处死刑,15日被处决。貝當原本也遭求處死刑,但是因為一戰戰功之故改判無期徒刑,而被囚禁在大西洋中利勒迪厄島的一個要塞中直到1951年病故。

维希法國时期,貝當的個人旗

概述

维希法国在法国向德国投降之后,于1940年6月22日成立,因其行都在维希(一个位於法国中部的城市)而得名。其法定首都仍为巴黎,贝当一直试图在时机适宜的时候回迁。

在1940年贝当被大众认为是一战英雄,凡尔登的胜利者。贝当是一位有反民主倾向的军人,他成为了法兰西第三共和国最后一任总理。他把法国的迅速溃败归咎于法兰西第三共和国的民主制度。贝当建立了一个集权的、半法西斯主义的政体。尽管维希政府宣称保持中立,但事实上其积极地与德国合作,尤其是配合了纳粹的种族政策。

人们普遍错误地认为:维希政府仅仅统治了法国南部没有被占领的部分(被称为“自由区”),而德国直接统治占领区。事实上维希政府对法国本土中的绝大部分拥有民事管辖权。仅仅是阿尔萨斯-洛林的一些有争议的边境领土才被置于德国的直接统治之下,甚至连这些领土都从没有被德国正式吞并(尽管这是另一个普遍误解)。相似地法国位于阿尔卑斯山的一小片领土和科西嘉岛在1940年6月到1943年9月被意大利直接统治。1942年德國的安東計畫實施時,義大利軍队駐土倫、格勒諾布爾及坎城等隆河以東的南部城市,更佔领了摩納哥公國。法国剩下的领土上的官员们都听命于维希政府。维希政府的警察首脑René Bousquet在巴黎,通过他的副官Jean Leguay直接行使权力,后者负责与纳粹协调行动。在被占领的领土上,德国法规高于法国法规,而且维希政府的官员也经常受到德国人的欺凌。

1942年11月8日盟军在北非登陆(火炬行动)。1942年11月11日德国及義大利执行了安东计划占领了法国南部。尽管维希政府的自主性因其武装力量“停战军”的解散而削弱,但是1943年3月自由区与占领区分界线的废除却方便了它的统治。维希政府在几乎全部的法国的领土行使权力,直到其政权在1944年6月盟军攻入法国后崩溃。一些成员此后迁到德国西南部的西格马林根城堡暂驻。

维希政府被美国、加拿大等国承认为法国的合法政府,直到1944年10月23日,尽管这些国家正在与德国和義大利作战。英国则至少在维希政府总理赖伐尔明确地准备与德国合作之前,与其保持了非官方的联系。甚至在此之后,在自由法国与维希法国之间,英国仍然保持一种矛盾的态度。

尽管维希政府自称为法国的合法政府,但是戴高乐的自由法国以及后来的法国政府坚持认为维希政府是一个由叛逆组成的偽政府。历史学家还在对1940年7月10日的那场投票的具体情况进行辩论,那次投票授予了贝当全部权力。支持维希政府为非法政府这一观点的证据,主要是投票中受到的赖伐尔的压力,以及27位代表和参议员的缺席(维希80人)。

參考文獻

^ Dompnier, Nathalie. Entre La Marseillaise et Maréchal, nous voilà ! quel hymne pour le régime de Vichy ?. (编) Chimènes, Myriam. La vie musicale sous Vichy. Histoire du temps présent. Bruxelles: Éditions Complexe – IRPMF-CNRS, coll. 2001: 71. ISBN 2870278640 (法语).

历史系列条目 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

法国历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

史前时期

| ||||||||||||||||||||||||||||||

古代

| ||||||||||||||||||||||||||||||

中世纪前期

| ||||||||||||||||||||||||||||||

中世纪

| ||||||||||||||||||||||||||||||

近代

| ||||||||||||||||||||||||||||||

十九世纪

| ||||||||||||||||||||||||||||||

二十世纪

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

坐标:46°10′N 3°24′E / 46.167°N 3.400°E / 46.167; 3.400